北斗脊梁| 孙家栋:“北斗之父”,一辈子与卫星打交道的航天“大总师”

本期北斗人物|孙家栋 院

4月8日,

中国航天事业的奠基人之一、

“共和国勋章”获得者

孙家栋院士迎来了96岁生日。

这位耄耋之年的科学家,

用一生诠释了“国家需要,我就去做”的信念,

从“东方红一号”到北斗全球组网,

率队突破欧美技术封锁,

用300天奠定北斗国际标准话语权。

值得一提的是,

孙院士与我司渊源深厚——

2017年,

我司总经理高总

以北斗青年创业者身份

与其深入交流行业应用,

他更亲题

“众志成城嘉美仕,撸起袖子干北斗”,

激励团队投身北斗事业。

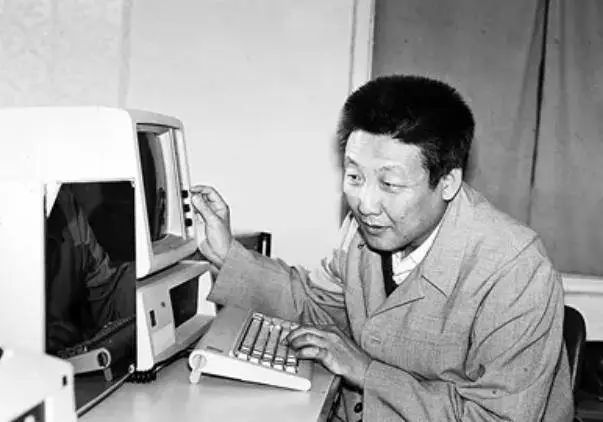

01从导弹到卫星:国家需要的每一次转身

孙家栋院士生于1929年,早年留学苏联学习飞机设计,1958年回国后因国家战略需求,转向导弹研制,参与了“东风一号”和“东风二号”导弹的仿制与自主设计,奠定了中国导弹事业的基础。1967年,钱学森亲自点名他主持中国第一颗人造卫星“东方红一号”的总体设计。面对技术空白,他大胆提出“简化目标、分步推进”的原则,仅用3年便实现卫星成功发射,使中国成为第五个独立发射卫星的国家。

此后,他主持了第一颗返回式卫星、第一颗静止轨道通信卫星等多项“中国第一”,被誉为“中国卫星之父”。1994年,65岁的他再次临危受命,担任北斗卫星导航试验系统(北斗一号)总设计师,开启了中国自主导航系统从无到有的征程。

02北斗崛起:从“双星定位”到全球组网

上世纪90年代,美国GPS和俄罗斯格洛纳斯系统已垄断全球导航市场。孙院士深知,没有自主导航系统,“国家命脉将握于他人之手”。1994年北斗一号立项时,他提出“三步走”战略:

▶ 2000年建成试验系统,

▶ 2012年覆盖亚太,

▶ 2020年服务全球。

技术突围:原子钟的“生死战”

北斗二号研制初期,星载原子钟成为最大瓶颈。欧美企业不仅拒绝出售高精度产品,还附加苛刻条款。孙家栋院士力排众议:“砸锅卖铁也要自主研制!”他组织国内三家科研单位同步攻关,历经十年,最终研制出误差仅1纳秒的国产铷原子钟。2007年,北斗二号首星搭载完全自主的原子钟升空,标志着中国突破了导航系统的“心脏”技术。

国际标准之争:300天的博弈

2012年北斗二号覆盖亚太后,如何让北斗成为全球认可的导航系统,成为新的挑战。国际电信联盟(ITU)的频段资源争夺战尤为激烈。欧美国家凭借技术先发优势,试图挤压北斗的频段空间。孙院士作为北斗工程总设计师,率队参与国际谈判。

在长达300天的拉锯战中,他白天与欧美代表斡旋,夜间组织团队调整技术方案。一次关键会议上,欧洲代表质疑北斗信号兼容性,孙院士当场展示实测数据,证明北斗与GPS、伽利略系统的互操作性,最终迫使对方让步。2014年,北斗成功获批国际海事组织认可,成为全球无线电导航系统的核心标准之一,为中国赢得了战略主动权。

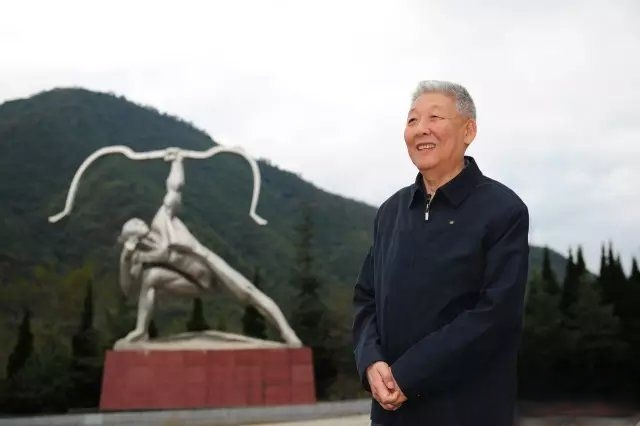

03“北斗精神”:自主创新与全球担当

2020年7月31日,北斗三号全球系统正式开通。91岁的孙家栋院士坐着轮椅出席仪式,见证中国成为第三个拥有全球导航系统的国家。截至2024年北斗立项30周年,系统已服务200余个国家和地区,在防灾减灾、交通运输、农业渔业等领域惠及全球。

孙院士的贡献不仅在于技术突破,更在于他倡导的“北斗精神”——自主创新、开放融合、万众一心、追求卓越。他坚持北斗核心部件100%国产化,推动产学研结合,培育出一支年轻化、国际化的航天队伍12。他曾说:“北斗不仅是中国的,更是世界的。我们要用中国技术造福全人类。”

96岁的孙家栋虽已退居二线,

仍时刻关注着中国航天的动态。

从“东方红一号”到“嫦娥探月”,

从北斗组网到天宫空间站,

他的一生与中国航天同频共振。

国际天文学联合会将一颗小行星

命名为“孙家栋星”,

正如他常说的:

“航天事业需要一代代人接力,

只要国家需要,我永远在路上。”

他用一生诠释了科学家的家国情怀。

在北斗国际标准制定的300天里,

他不仅是技术权威,

更是战略家与外交家,

以智慧和韧性为中国争夺话语权。

如今,

北斗之光已照亮全球,

而这位九旬院士的传奇,

仍在星空中熠熠生辉。

E N D

热点新闻

- 1 行业| 8000亿市场的背后,一场清洁革命悄然兴起

- 2 北斗脊梁| 孙家栋:“北斗之父”,一辈子与卫星打交道的航天“大总师”

- 3 产品推荐| 全频RTK单北斗模组究竟藏着哪些亮点?强抗干扰还支持惯导组合导航

- 4 科普| RTK定位中,移动站与基站的距离为何会影响精度?

- 5 北斗脊梁 | 陈芳允:双星定位系统创始人、中国导航技术的奠基人

- 6 应用| 智慧景区3.0时代,看北斗如何重塑旅游体验?

- 7 新品| 四款GNSS车载天线重磅登场,亮点全揭秘,总有一款适配你!

- 8 应用| 国网最新披露:这套系统竟让“西电东送”工程损失直降4.7亿!!!

- 9 应用| 北斗定位如何撬动万亿跨境物流?解码中欧班列「透明革命」

- 10 应用| 北斗赋能智慧停车:精准定位引领城市管理新变革