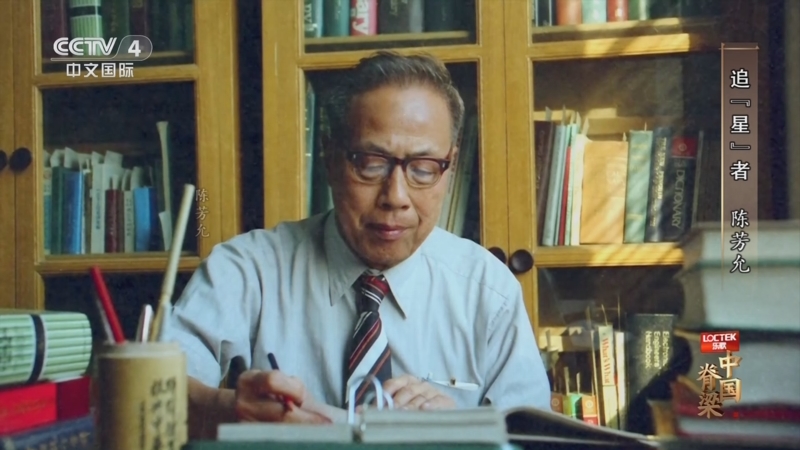

北斗脊梁 | 陈芳允:双星定位系统创始人、中国导航技术的奠基人

01

生平剪影:从爱国学子到科学巨擘

陈芳允(1916.4.3—2000.4.29)出生于浙江黄岩,自幼受父亲“要做大事,而非大官”的教诲影响,立志科学救国。1934年考入清华大学,从机械系转入物理系,师从吴有训、叶企孙等名家。抗战期间,他投身无线电技术研究,研制出我国首台无线电导航仪,为抗战贡献科技力量。

1945年,他赴英国参与雷达技术研发,成为英国首套船载雷达研制的唯一中国成员。1948年,他拒绝英国高薪挽留,毅然回国。为躲避国民党征召,他请岳父拔除左脚大脚趾指甲,以伤病为由拒绝赴台,展现出宁折不弯的爱国气节。

新中国成立后,他投身国防科技事业,主导原子弹测试仪器研制,提出多道脉冲分析器方案,为1964年第一颗原子弹爆炸成功奠定技术基础。1965年,他担任中国首颗人造卫星“东方红一号”测控系统总负责人,创造性提出“无线电多普勒跟踪技术”,仅用6个地面站完成全球测控,为国家节省上亿元开支。

02

北斗奠基:从“双星定位”到全球组网

20世纪80年代,美国GPS系统垄断全球导航市场,中国面临“受制于人”的困境。1983年,陈芳允院士提出“双星定位系统”设想:仅需两颗地球同步卫星,即可实现区域性高精度定位。这一方案基于中国国情,以低成本、高效率突破技术封锁,成为北斗系统的理论基石。

他的“双星定位”方案不仅解决了卫星数量与成本之间的矛盾,还首创“定位与通信一体化”功能,使北斗系统在应急救援等领域独具优势。他提出的“微波统一测控系统”被应用于通信卫星发射,极大简化了设备复杂度,成为国际航天测控领域的经典案例。

03

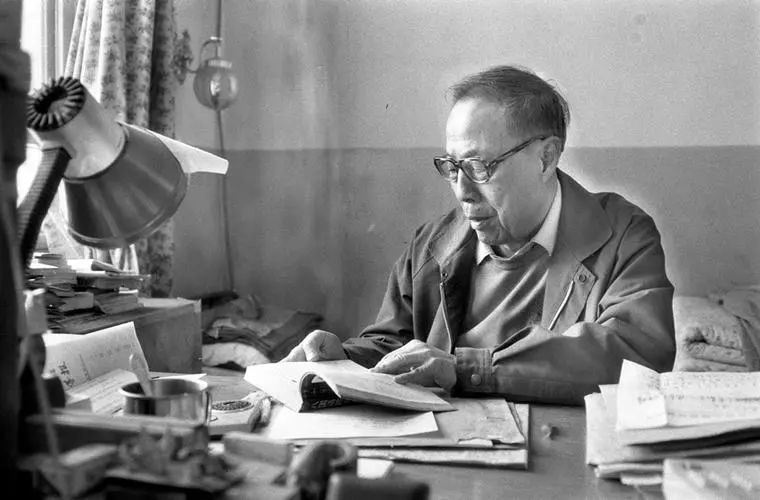

科学精神:严谨、创新与家国情怀

“时间至上”的科研哲学

陈芳允院士一生惜时如金。他自学理发、缝补衣物,只为节省时间投入科研。出差时坚持坐经济舱、住标准间,将省下的经费资助贫困学生。他的书房仅10平方米,墙上挂满地图与公式,临终前仍在病榻上研究小卫星方案。

战略科学家的远见卓识

1986年,他与王大珩、王淦昌、杨嘉墀联名提交《关于跟踪研究外国战略性高技术发展的建议》,促成国家“863计划”,推动中国高技术跨越式发展。1997年,他再度倡议探月工程,为“嫦娥计划”埋下伏笔。

家国同构的赤子之心

陈芳允院士与妻子沈淑敏是科学界的“神仙眷侣”。妻子患癌手术时,他因保密任务未能陪伴;妻子去世后,他在笔记中写下“永伴淑敏,在天之灵”。他临终唯一心愿是与妻子合葬,墓碑旁种两棵连理树,象征永不分离。

2001年,

国际天文学联合会将

10929号小行星命名为“陈芳允星”。

今日,

北斗系统已服务全球,

覆盖200余个国家,

在防灾救灾、交通运输等

领域发挥关键作用。

陈芳允院士的诗句

“人生路必曲,仍需立我志”

仍激励着新一代航天人。

他用一生诠释了何为“大国工匠”。

他既是脚踏实地的技术攻坚者,

又是仰望星空的战略思想家。

从双星定位到北斗全球组网,

从“两弹一星”到“嫦娥探月”,

他的精神遗产已成为

中国科技自立自强的精神图腾。

正如他所言:

“一称专家已过誉,惭愧国人赶超心”

——这种永不自满、矢志创新的精神,

正是中国导航技术乃至

整个科技事业勇攀高峰的不竭动力。

E N D

热点新闻

- 1 科普| RTK定位中,移动站与基站的距离为何会影响精度?

- 2 北斗脊梁 | 陈芳允:双星定位系统创始人、中国导航技术的奠基人

- 3 应用| 智慧景区3.0时代,看北斗如何重塑旅游体验?

- 4 新品| 四款GNSS车载天线重磅登场,亮点全揭秘,总有一款适配你!

- 5 应用| 国网最新披露:这套系统竟让“西电东送”工程损失直降4.7亿!!!

- 6 应用| 北斗定位如何撬动万亿跨境物流?解码中欧班列「透明革命」

- 7 应用| 北斗赋能智慧停车:精准定位引领城市管理新变革

- 8 应用| 低空经济崛起!北斗技术如何赋能无人机与航空器监管?

- 9 万万没想到!北斗开始操心牦牛婚事和恐龙骨科

- 10 新品| 可接多种外设,车载定位终端系列新增一员猛将,A15震撼上市!